農薬散布にドローンを活用するメリット

もくじ

1. はじめに

農薬散布用ドローンを活用した様々な取り組みは、全国各地で広まりつつあります。

今まで多くの労力を必要としていた作業も、ドローンの導入で簡単になったという事例が数多く報告されています。

農薬や肥料の散布を人力で行なっている農家の数多くは、その作業自体をとても「きつい作業」と感じていると思います。

動力散布機を背負い、穴の空いたチューブを田んぼの右から左まで伸ばして薬撒きながら歩くのはかなりの重労働です。

作業員が2人必要なので、家族総出で作業をするケースが多いようですが、圃場が大きい場合は人材を確保するのも大変な作業です。

若い人材は都会に出てしまうことが多く農業分野からは自然と遠ざかってしまうので、少人数の高齢者で大規模な農地を管理している場合は、人力での農薬散布は負担が大きくなってしまいます。

人力散布を行うと散布時に農薬と触れ合う危険性が高く、散布者の人体へ与える影響が心配だという声もあります。

地上散布用の農薬は希釈倍率を1000~2000倍にして使用します。

濃度自体は低濃度にあたりますが、圃場の面積によっては連日で散布を行いますし、長時間に渡り農薬散布を続けることもあり、人体に何かしらの影響を与える危険性があります。

農薬散布時の事故は毎年少数ながらも発生しています。

できるだけ接触を避けるように防護服などで身を守っていても、散布時に空中に漂う農薬の微粉末や霧を吸い込む可能性は否めません。

また、農業関係の方だけでなくとも、なかには事業としてドローンを利用した農薬散布の代行を検討している方もおられると思います。

この記事では、農薬散布にドローンを導入した場合のメリットまたデメリットについてまとめていきます。

2.ドローンを活用するメリット

2-1. 危険できつい作業から解放

人力散布からドローンによる農薬散布に切り替えると、散布にかかる時間も導入する機体によって変わりますが約10分/1haと人力に比べると、5分の1程度の時間で散布することが出来るので効率的で、中規模から大規模の農場方達からしたら大助かりではないでしょうか。

また、動力散布機はコストは低く導入しやすいですが、散布時に常に10kg以上のものを背負いながら小規模であっても圃場を歩き続けるのは身体的に負担が大きいです。

ドローンであれば、圃場から圃場へ移動時は軽トラに乗せて移動すればいいですし、散布時に持っているのはコントローラーだけですので明らかに身体的負担は少ないといえます。動くことが少ないとはいえ、炎天下での散布することもありますので、十分な休憩と水分補給はこまめに行うようにしましょう。

遠隔で操縦するので散布者が農薬と接する時間が圧倒的に削減されるので人体への影響も軽減されます。

2-2. サイズが小さい

ドローンが登場する前は、効率化を図る為に産業ヘリが使われていました。想像しただけでわかるのですが、当然サイズに大きな差があります。

産業ヘリは産業ヘリでメリットがあります。ですが、使い勝手の良さでドローンに軍配があがるのではないでしょうか。

まず、機体サイズがヘリに比べ小さく、折りたたむことも可能で、持ち運びがしやすいです。

機体にもよりますが、高齢の方でも軽トラへの積み下ろしができる為、高齢化が進んでいる農業会には嬉しいのではないでしょうか。

また、保管時は折りたたむことでそれほど邪魔になりません。

若い農家の方でもこの先何十年も農作物を作られると思います。少しでも効率よく負担が少ない方法を選んでみてはいかがでしょうか。

2-3. 操作性

ドローンであっても操作するのに練習していただく必要はあるのですが、産業ヘリに比べると圧倒的に操縦が難しくない点が農業ドローンを導入しやすい点ではないでしょうか。

また、産業ヘリに比べて、バッテリーで飛行するため、騒音が少ないので近隣との騒音問題に悩まされるリスクが低くなります。

ヘリコプターは散布幅は広いですが局所施与ができない点があります。しかし、ドローンですと小型で小回りが利くので、局所施与が可能な為余すところなく散布することができます。

ドローンの操作を簡単にさせている理由はセンサにあります。機体には数種類のセンサが搭載されており、機体の高さや位置を自動的に安定させるので、操縦者は最低限の操作で安全に散布作業を行えます。また、GPSを利用した速度制御機能付きなので、簡単に一定の速度で飛行させることができ、防除で重要な均等散布が特別な技能無しに実施できます。

何らかの原因で送信機の電源が切れた場合は、噴霧を停止しその場で自動的に緊急着陸を行う、もしくは離陸した地点に自動的に戻ったりと、不慮の事故が起きないようにシステム化されています。

機能を使えば、効率的な飛行ルートを自動的に作成したり、編集したりすることが可能なので、作業の利便性が高まります。また、液体残量を自動で計算し、お知らせします。

2-4. 高齢化問題の解消

農業業界は高齢化が進んでおり、高齢の方は防除作業を非常に辛いと思っているはずです。そのため、ドローンの導入は防除作業を捗らせるために有効なツールとなります。

しかし、繊細な操縦が求められるため、高齢者の方に一から技術を習得してもらうのも酷な話ではないでしょうか。

そのような現状に直面し、若い生産者が自身の圃場だけでなく近隣の圃場にも一緒に農薬を散布することで、地域一体になって農業を支えているというのが現状です。機体自体が安いものではないので今後もこのような助け合いが続いていくのではないでしょうか。

また、費用が掛かりますが農薬散布の委託を請け負う企業が増えてきていますので、委託して時間短縮を図るのも一つの手ではないでしょうか。

地域によっては麦の時期など田植えの時期とかぶるので代行を依頼することで農作業の効率化も図ることができます。

3. 散布作業による比較

| 無人ヘリ | 常用管理機 | 動力散布機 | ドローン | |

| 価格 | 約1000万円前後 高い | 約600万前後 高い | 約10万前後 安い | 約150万前後 お手ごろ |

| サイズ | 全長 約360cm 幅 約77cm 高さ 約110cm |

全長 約4.2m 幅 約1.7m 高さ 約1.8cm |

全長 約370mm 幅 約430mm 高さ 約610mm |

全長 約60cm 幅 約66cm 高さ 約58cm |

| 重量 | 約75kg(燃料込み) | 約900kg以上 | 約10kg(燃料込み) | 約12kg |

| 散布に適した場所 | 散布幅が大きいため平野部の大面積向き | 平野部の大面積向き | 重労働な作業な為、 小面積な圃場向き |

大・小面積どちらでも 使用可能機体が小さく 小回りが利くため、中山間地でも省力散布が可能 |

| 散布高度 | 作物上3~4mと高く、隣接地への農薬飛散リスクがある | 低速で走行しながらの地上散布 | 散布器を背負い歩きながら地上散布 | 作物上2mと低空飛行のため、隣接地へ農薬が飛散しにくい |

| 1haあたりの作業時間 | 約6~8分 | 約30分 | 約1時間 | 約10分 |

| 使用動力&騒音 | ガソリンエンジン | ディーゼルエンジン | ガソリンエンジン バッテリーモーター |

バッテリーモーター |

このように比較してみると、ドローンの万能性が伺えます。

無人ヘリ、常用管理機、動力散布機にはそれぞれいいところがあるのですが、デメリットが顕著にあります。

ですが、ドローンですとデメリットがさほどありません。

しいて言うなら、雨風に影響を受けやすいところでしょう。

ですが、雨風は他の方法にも言えるのでそれほどデメリットと捉えることではないと思います。

4. 導入する為に

ドローンを飛行させる場合、今現在は免許や資格の取得する必要はありません。

ですが、畑や圃場で農薬散布を行うなど、事業の一環としてドローンを飛行させる場合は産業用マルチローター技能認定に合格し「オペレーター」になる必要があります。

これは農林水産省が策定している「無人航空機利用技術指導指針」にて、検定に合格したオペレータのみ農薬散布ドローンを操縦する資格がある旨が記載されているためです。

現実には、機体購入は技能認定を前提として販売されているケースがほとんどなので、必然的に産業用マルチローター技能認定を受けることになるでしょう。

資格を取得する際は、農林水産航空協会が指定している産業用マルチローター教習施設にて、操作実技教習及び学科教習を修了する必要があります。

農薬散布ドローンの操縦士として農薬の取扱いや、ドローン機体の機能性能についての知識などを履修後、技能認定に合格することで晴れてオペレーターとしてドローンの操縦資格が与えられるというのが大まかな流れです。

産業用マルチローター技能認定はドローン機体によって実技教習や学科講習が異なります。

複数のドローン機体を運用する場合、機体種別が変わるとその都度オペレーター試験を受ける必要があるので注意が必要です。

資格取得までにかかる日数は4~5日、料金は約19万~24万ほどですね。*本校基準

本校では資格取得後、何を何処に提出するのかなどサポートも行っております。

5. まとめ

ドローンは農業界だけでなく、様々な業界に今後も参入していくと思われます。少子高齢化が進んでる日本では人手が足りず、効率よく仕事をする為にあらゆる作業が機械化しつつあります。ドローンは効率化を図るために最先端で活躍しつつありますので今後のドローンの躍進に目を離せないですね。

当社は農林水産航空協会が指定している産業用マルチローター教習施設でもあります。

また、農薬散布ドローンによる代行もインストラクターが行っております。

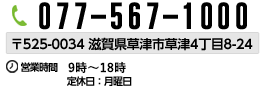

気になる方は、ぜひお電話もしくはHPのお問い合わせファームからご連絡いただけたらと思います。

スクールのお問い合わせはこちら

農薬散布代行のお問い合わせはこちら