ドローン事故から学ぶ安全対策!

ここ数年で世界的に広く普及したドローンですが、普及するにつれてドローンによる事故にもますます注意が必要になっています。また、2022年12月には回転よく気に関する法改定が行われ、より人々に身近なものになると予想されるので周囲の人や建物に迷惑をかけず、そして自分の大切な機体を長く使うためにも、安全対策を押さえておくことはドローンの操縦者にとっては必要不可欠といえるでしょう!

ここでは、既にドローンを使用している人だけでなく、これからドローンを始めたいと考えている人にも向けて、ドローンによる事故の原因や安全対策について詳しく解説していきます!

もくじ

国内で発生したドローンの事故件数

現在、日本国内でドローンによる事故がどれくらい起きているかは、特に大きな事故以外はニュースで報道されることも少ないため、その詳しい数まで把握しているという人は少ないかもしれません。

国内で発生したドローンの事故発生件数に関しては、国土交通省のデータが参考になります。

令和3年度(2021年4月~10月)でのデータでは86件の事故が報告されています。

●令和3年度 無人航空機に係る事故トラブル等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)

この事故の公開は、誰かを罰したり、責任を追及したりすることが目的ではありません。

この情報を見ることで、安全を個人レベルでも追及することが出来るように公開されている貴重な情報です。

事故の概要を見てみると

・車両への衝突、接触

・民家への衝突、接触

・電波切れによる機体の落下、衝突、接触

・電線への接触

・人との接触

など様々な事故が起きています。

このデータはあくまで行政機関に報告届出があったものであり、実際の事故数は報告の数倍以上はあるのではないのでしょうか。

ドローン事故の原因

前節で書いているように多くのドローン事故が起きています。

では、なぜ事故が起きるのでしょうか。この節ではドローン事故の原因についてご紹介します。

基礎知識や操縦技術(スキル)の不足

ドローンによる事故が発生する原因のひとつは、基礎知識・技術の不足です。

技術が不足していると急なイレギュラーに対応できず思わぬ事故に繋がる危険性があります。また、バッテリーの持続時間や強風が機体に与える影響といった基本的な知識が不足していることで、操作を誤るケースも十分にあります。こうした操縦者による知識やスキル不足による事故は、ドローンの事故の中で最も多くを占めていると言われています。

ほとんどの方はドローンに搭載されているかカメラで撮影を行いながら飛行させる方が多いのではないでしょうか。映像の録れ具合を確認しながらになるので、操縦にだけ専念できる一般的なラジコンと違い、映像の確認と飛行の両方の技術が求められます。

知識も重要になります。事例として法律で飛ばしてはいけないとなっているところでも飛ばしていたなど知らないでは許されない状況になる場合があるのでしっかりと学ぶ必要があります。

点検・整備不良

ドローンの事故原因としては機体不良や操作不能が多くなっています。

ドローンのプロペラや機体内部に埃や塵が詰まっている場合に、それらが原因で飛行に支障をきたす場合があります。また、本体を清潔に保っていても、バッテリーの経年劣化によって電池の残量が少なくなり、仕様通りの飛行が期待できないというケースも考えられます。

無理な飛行

ドローンによる無理な飛行も事故の原因になります。無理な飛行の例として、主に「スピードの出しすぎ」、「対象物への過度な接近」、「目視で確認できる範囲を超えての飛行」などが挙げられます。

「スピードの出し過ぎ」は、直線での飛行に限らず狭い場所や障害物の多い場所などで飛行する場合も該当します。最近の期待には障害物を自動的に迂回しながら飛行するシステムが入っていたりしますが、絶対はないですので、自身が制御できるスピードでの飛行をするようお願いします。

「対象物への過度な接近」は、たとえばカメラで至近距離による撮影や、地面や壁面、または天井に極端に接近した飛行を試みてそのまま衝突といったケースなどが挙げられます。他には風が吹くことによってぶつかるという場合もあります。

「目視で確認できる範囲を越えての飛行」は、前方に取り付けられたカメラによる映像のみを頼りに飛行する場合で、カメラの死角からの障害物や飛来物などに接触して事故になるケースです。他にも、不意の落下物なども事故の原因となる場合があるため注意が必要です。

電波干渉やGPSのロスト

電波干渉によって操縦が不能になる場合もあります。たとえば鉄骨が多い場所(橋の下など)、室内などは、自身のドローンの操作に影響をきたし、事故に繋がる可能性があります。こうしたケースは自身の注意だけでは防ぐことが困難なため、未然に防ぐためには常に周囲の状況や環境を常に考慮しておくことが大切です。

GPSからの電波が届かなくなることで位置情報が不明となり、結果的に事故になるというケースもあるので注意が必要です。

天候の悪化

ドローンの事故は、操縦スキルの不足だけでなく天候などの自然現象に起因するものもあります。たとえば、突風であったり濃霧であったり、通常時の操縦技術だけでは回避が難しい外的要因によっても故障や事故が生じます。

また、雨も同様に通常時の操縦技術だけでは回避が難しい外的要因によっても故障や事故が生じます。機体にもよろしくないですので天気予報を事前に確認し、安全を確保しましょう。

ドローン事故を防ぐための安全対策

基礎知識や操縦技術(スキル)の習得

基本的なことにはなりますが、ドローンを操縦する上で必要不可欠になるものが、ドローンに関する基礎知識や基礎的な技術(スキル)の習得です。

これらを学ぶ方法は大きく分けて2つです。

・ネットや書籍で自己流で勉強する。

・ドローンスクールに通って学ぶ。

現在、ドローンを飛ばすために車の免許のような必須のものはありませんが、基礎的な知識と技術を効率的に学ぶことができるのでドローンスクールに通うことをオススメします。

また、自己流の場合飛行場所の確保が難しい場合が多いです。

事前の点検と整備

前節で述べたように、ドローンの事故原因としては機体不良や操作不能が多くなっています。

こうした事故は、事前の点検や整備によって未然に防ぐことが可能です。

飛行させる前日にはバッテリー残量、機体の点検を行い、飛行前にコンパス、IMU、カメラのキャリブレーションを行うことを習慣付けましょう。

また、ドローンの不備・不調だけでなく、操縦者の体調不良が原因になる場合もあるので、体調が悪い日などは飛行させないようにしましょう。

天候や飛行場所の確認

ドローンの飛行時は、事故を防ぐために飛行進路に障害物がないか、電波障害を受けそうなものはないか、天候を良いかを確認する必要があります。他にも、人通りや車の往来を確認しておきましょう。

補助員の配置

一人で操縦(飛行)を行っていると、不測の事態に対応することが難しい場合があります。自分ひとりでは確認できる範囲に限りがあるため、飛行時は可能な限りサポートできる人の確保が望ましいといえます。特に障害物が多かったり人の出入りがありそうな場所では、可能な限り補助員を手配して置きましょう。

ドローン事故を起こした場合、報告は必要?

ここまで、ドローンによる事故の原因とその対策方法について見てきました。ドローン事故を未然に防ぐことは何より重要ですが、もしも事故が起きてしまった場合、操縦者はどのような行動をとるのがいいのでしょうか。

重要なのが事故直後の対応です。ドローンの事故によって負傷者がいる場合は、まずは負傷者の手当てを行う必要があります。加えて、バッテリーの発火・炎上・爆発を防ぐために事故後はドローン本体からバッテリーを外し、安全な場所に置いておくようにしましょう。

また、国土交通省によれば、もしもドローン(無人航空機)の飛行によって事故(機体の衝突や物件の損傷、人の致傷など)が発生した場合は、国土交通省・地方航空局および空港事務所への情報提供を呼びかけています。

ドローン事故を未然に防ぐためには

ドローンの事故は、周囲への被害をもたらすだけでなく、自分の大切な機体の故障や損失につながります。こうした事態を防ぐためには、ドローンに関する知識やスキルを身につけておくことが必須といえます。

独学ですと不測の事態に適切に対応するのが難しくなったりということも考えられます。

そのため、基礎から応用まで学ぶことができるスクールがオススメです。また、スクールにもよりますがアフターサポートが充実しているところもございますので、ぜひ各スクールに御確認ください。

まとめ

本校では、ドローンスクールをはじめ、機材販売、外壁点検、農薬散布、太陽光パネル点検、空撮など行っております。

興味がございましたら、ぜひお問い合わせください。

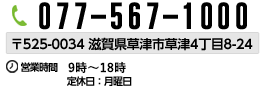

webからのお問い合わせはこちら TEL:077-567-1000