ドローンの国家格は難しいの?ドローン初心者でも理解できる国家資格解説!!

もくじ

はじめに

まず始めに、ドローンを知らない人もいるかもしれないので、ドローンとは何か話していきます。

ドローンの事を知っていて国家資格についてすぐに知りたい方は次の目次にスワイプすることオススメします。

まず、「ドローン」とは「無人であり、遠隔操作または自動操縦で飛行できる、100g以上の重量の機体」のことをさします。

ただし、「無人であり、遠隔操作または自動操縦で飛行できる、100g以上の重量の機体」であったとしてもラジコンヘリはドローンではありません。プロペラが1つ、もしくは2つのヘリコプターを小型化した形状のものをラジコンヘリ、プロペラが4つのものをドローンと呼ぶケースが多いでしょう。

では、ドローンはどういう使われ方をしているのでしょうか。

ドローンの使われ方は大きく分けて二つに分かれると思います。

一つは趣味・娯楽としての使用、二つ目は仕事業務での使用になります。

もともと、ドローンは趣味・娯楽として使われ始めたのが普及し始めるきっかけになります。

一般的に知られているドローンは空撮用のカメラが搭載されているドローンになると思います。最近では、よくテレビ番組でもドローンで撮影された風景などが放送されていることが多くなってきました。また、気軽に飛ばしやすいトイドローンやホビードローンも多く存在しています。

趣味で楽しむドローンは価格帯も幅広く、より綺麗な画質で空撮を行いたいとなるとそれ相応のカメラを搭載されたドローンが必要になりますが、お値段も上がり手に取りにくいものも存在します。逆に飛ばすのがメインでカメラがおまけぐらいにと思うのであればお手ごろな価格帯のものも存在します。

次に紹介するのはここ最近話題のeスポーツのドローンレースです。ドローンの操縦の腕や速度を競う競技になり、現在では国外はもちろん国内でも大会が開かれており、老若男女問わず楽しまれています。

最近では、ドローンサッカーと呼ばれるドローンとサッカーが組み合わせたeスポーツも徐々に認知度を広げています。

仕事業務として様々な業界で取り入れられつつあります。

建築業界では、作業経過をドローンで上空から撮影し、記録を手早く簡潔に行っています。

農業では農薬散布を始め、育成経過もドローンで確認するなどJAや自治体などが中心に広めつつあります。

建物や太陽光パネルなどの点検では素早く高精度で点検を行うことができます。

国家資格の一等無人航空機操縦士の資格を所有する人が増えてきたら配送にも本格的にドローンが使われ始めると思います。

ドローンは今挙げた業界だけでなく、すでに取り入れている業界もありますが、まだ取り入れていない業界でも活用・活躍することができると私は思います。現状、広大な土地が全国にあるわけではない日本では、ドローンに対する法律が厳しいところもありますが、国が取り決めた基準を超える操縦士が増えてきたら飛ばしやすくなり、事業などにも取り入れやすくなると思います。

次の項目では、本題である国家資格について解説します。

国家資格について

現状、ドローンは法律上飛ばしてはいけない場所・飛ばしてはいけない飛行方法以外では、国に対して許可・承認を得る必要が原則ありません。

ただ、国から許可・承認を得ることで法律上飛ばしてはいけない場所・飛ばしてはいけない飛行方法であったとしても場所や飛行方法によっては許可・承認がおります。許可・承認を得る為には飛行経験や知識などを一定以上身につけておく必要があります。

では、どうやって飛行経験や知識を身につけるかと言いますと方法は二つあります。

一つ目は、自力でドローンを飛行させていくために必要な知識・技術を身につける。この方法は知識に関してはネットや本から調べることで身につけることができます。ですが、飛行技術・経験は法律上飛ばしてはいけない場所・飛ばしてはいけない飛行方法以外で練習を行う必要があります。特に練習場所を見つけるのが難しい上、見つけても有料の場所で都心から離れた場所にあったりするので交通の不便さなどがあったりします。ですが、1番お金がかかりにくい方法になると思います。

二つ目は、ドローンスクールに通い、「民間資格」を取得する方法です。特に国土交通省のHPに記載されている講習機関であれば、国が求める技量・知識を超えるため、取得した「民間資格」をエビデンスにすることで許可・承認がおりやすくなります。又、スクールにもよるとは思いますが、卒業後もサポートしてくれるスクールが多いですので、卒業後困ったことや分からないことがあれば相談することもできます。費用に関してはスクールによって安かったり、高かったりします。身につけれる技術力もスクールによります。

では、現状でも飛行経験・知識を身につけることで許可・承認を得ることが出来、趣味や業務でも飛行させることが可能になっているドローンの法律ですが、国家資格ができることによって何が変わってくるのでしょうか。

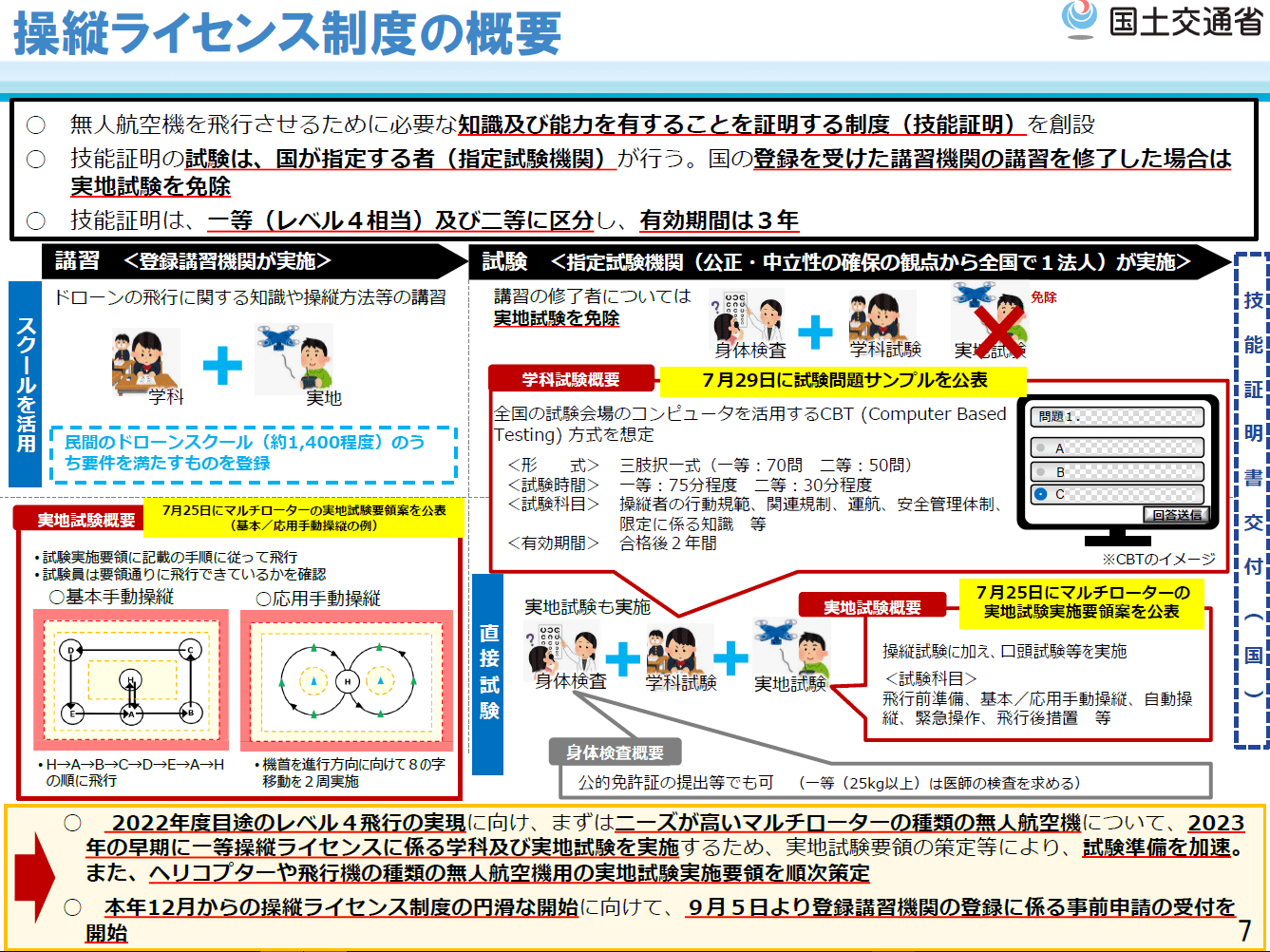

ドローンの国家資格は大きく分けて2種類になります。

「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」です。名前から予想がつくように難易度が違い、取得することでできることに差があります。

「一等無人航空機操縦士」は、レベル4飛行と呼ばれる有人地帯での目視外航行が飛行ごとの許可・承認を得ることで飛行させることができます。

「二等無人航空機操縦士」は、これまで許可・承認を得なければいけなかった一部の飛行方法・場所が一定の条件(機体認証制度など)を満たすことで許可・承認が原則不要になります。

また、「一等無人航空機操縦士」は「二等無人航空機操縦士」の上位版に当たりますので、「一等無人航空機操縦士」もこれまで許可・承認を得なければいけなかった一部の飛行方法・場所が一定の条件(機体認証制度など)を満たすことで許可・承認が原則不要になります。

国家資格ができるにあたって勘違いしていただきたくないのは、現状、車の免許などのように所有していないと操縦してはいけないわけではありません。これまで通り無免許であっても飛行ごとの許可・承認を得ることで飛行させることができます。ただし、レベル4飛行に関しては「一等無人航空機操縦士」の資格を所有していないと許可・承認を得ることは出来ません。

※今後、車の免許のように所有必須になる可能性もあります。

なので、ドローンを操縦するにあたって必須ではありませんが、業務などでお客様へのエビデンスとして活用できますし、慣れていないと時間がかかる許可・承認を得る為の申請を省けますので事業でドローンを活用している方々は取得しておくに越したことはないのではないでしょうか。

次の項目は、現在公開されている国家資格の試験内容を解説します。

国家資格は難しい?

国家資格の現在公開されている試験内容は「学科試験」と「実地試験」に合格すると資格取得となります。

一等と二等のいずれを選ぶにしろ、国が認定したドローンスクール(登録講習機関)で講習を受け修了審査に合格し、国指定の試験期間で学科試験や身体検査を受ける流れが基本です。

試験は学科・実地のいずれも民間のライセンス保有者などの「経験者」と初めてドローンを学ぶ「初学者」に分かれており、資格種別ごとに講習の最低受講時間が異なります。

| 対象 | 学科 | 実地 |

| 初学者 | 一等:18時間以上 二等:10時間以上 |

一等(基本):50時間以上 一等(目視外):7時間以上 一等(夜間):1時間以上 二等(基本):10時間以上 二等(目視外):2時間以上 二等(夜間):1時間以上 |

| 経験者 | 一等:9時間以上 二等:4時間以上 |

一等(基本):10時間以上 一等(目視外):5時間以上 一等(夜間):1時間以上 二等(基本):2時間以上 二等(目視外):1時間以上 二等(夜間):1時間以上 |

※あくまで、必要最低限の受講時間ですので、表以上の時間受講をする場合もあります。

受講生の進み具合によっても変わるので、進みが遅ければより時間がかかるので追加の費用が増える可能性もございます。

例:初学者が一等の基本・目視外・夜間を取得しようとすると合計76時間以上かかります。

なので一日8時間受講すると考えて9日と4時間受講して頂き、講習場所にもよりますが別日に実地試験を受けて合格して、別会場での学科試験に挑むという形になると思われます。

一発試験も準備されていますので操縦に自身がある方は、挑んでみてはいかがでしょうか。

学科試験はまだ確定ではありませんが国の指定機関の車の免許センターのような会場(受講するスクールとは別の会場)で試験を受ける形になると思われます。

試験内容は操縦者の行動規範、関連規則、運航、安全管理体制、限定に係る知識などとされており、既存の民間資格で学ぶものと同じものになっています。

試験ではパソコンを使用するもので三択の選択式で、一等は70問、二等は50問程度が予定されています。

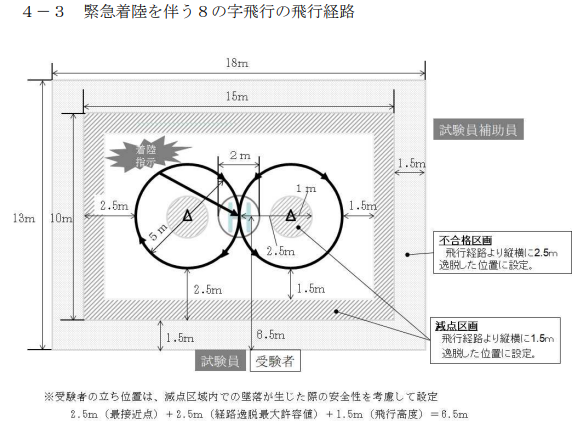

実地試験は、当然一等と二等で難易度は変わります。

ドローンにはATTIモードと呼ばれるGNSSをOFFにした状態のモードが存在します。

GNSSとは衛星測位システムのことで代表的なものはGPSです。

GNSSをOFFにした状態でのドローンは位置情報がわからないため風が吹いただけで流されていきます。その場合、風上にスティックを入れ、ホバリングをさせるといった技術が必要になります。なのでATTIモードでの操縦は難しく、相応の技術が求められます。

試験では、ATTIモードでの操縦技術が求められております。

簡単に一等と二等の違いを言うと、

一等は、ATTIモードでの操縦が多く、なおかつ難しい飛行を求められる。

二等では、ATTIモードでの操縦は一等に比べ少なく、それほど難しくない飛行をします。

ちなみに初めてドローンを操縦する方・久しぶりに操縦する方がATTIモードでの飛行を1人でする場合は、必ず周りに人・建物などの障害物のなく、第3者に被害が及ばない状況での飛行をするようにお願いします。最近の機体は手動でATTIモードにできないようになっているのですが、GPSが効かないもしくは受信しにくい場所での飛行では、それまで安定して飛んでいても突如GPSが切れ、ATTIモードになり制御できずに墜落ということありえます。ですので慣れていない状態での飛行は基本的に控えていただきたいです。それでも練習したい場合は、ドローン経験者と共に練習をするか、前述した通り、安全な環境下で行うようにお願いします。

ここ最近「今、民間資格を取るべきなのか取らずに国家資格が始まるまで待つ方がいいのか」というご質問を頂くことが多くあります。

どっちがいいかは受講者が決めるべきではありますが、民間資格を事前に取得しておくメリットはあります。

・経験者として国家資格の受講をできるため、必須の最低受講時間が短い

初学者が一等の基本・目視外・夜間を取得する場合76時間以上、経験者の場合25時間以上になる為、初学者に比べ経験者であれば3分の1まで必須の受講時間を短くすることができます。

・講習時間が短い為、その分費用を抑えることができる。

下半期後半に差し掛かっている今の時期忙しくなる方増えてくると思われます。少しでも時間短縮できる方法を取ってみてはいかがでしょうか。

まとめ

結論で言うとATTIモードに慣れている方であれば、二等はさほど難しくない。一等はそれなりに操縦技術が無いと難しい。

初心者は二等は講習をしっかり受けていただけば問題ないと思います。一等は長時間あるため講習をしっかり受けていただけば大丈夫だと思いますが、期間が長い為、疲れが出てきてしまう可能性がある。だからといって講習の間隔をあけてしまうと操縦感覚が鈍っていしまう可能性があるので間隔をあけての受講はあまりオススメしません。

いかがだったでしょうか。

本校でも多くのお客様から国家資格のことをよく聞かれます。現在わかる情報をお客様にお伝えしていますが、まだ施行されたわけでもなくまだ未定の部分もあるためどうしてもわからないこともあります。

情報が開示され次第、本校もお話する予定ではありますのでお待ちください。

本校は国交省登録管理団体である一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)に所属する講習機関です。

ドローンに興味がある方、国家資格に向けて民間資格の取得を考えている方はぜひ一度無料体験説明会に来ていただくことをオススメします。

お問い合わせはURLからご質問を頂くか、お電話でもお待ちしております。 https://www.dsj-shiga.co.jp/contact/#trial

また、本校はスクールだけでなく外壁点検や農薬散布、太陽光パネル点検、空撮、12条点検、機材販売も担っております。

ご依頼・ご興味がありましたらぜひお問い合わせください。 https://www.dsj-shiga.co.jp/contact/#special