業務用ドローンとは?今後増えるであろうドローン業務について

ドローンと聞いて思うのは、室内で飛ばして遊ぶホビードローン、テレビ番組や映画の撮影で使われるもの、最近ではドローンレースなどを想像するのではないでしょうか?

しかし、ドローンの用途はそれだけではありません。ここ数年、大手ドローンメーカーのDJI社をはじめ、多くのドローンメーカー国内外問わず、業務用ドローンの開発・研究に力を入れています。

この記事では、12月のドローンに関する航空法の改正に伴い、より活発的に活躍が期待される業務用ドローンの特徴や主な用途を解説します。

本格的に導入する前に知っておきたい注意点や、操縦する上で必要なスキルなどについてもあわせて説明していきます。

もくじ

業務用ドローンって何?

2020年オリンピック開会式で話題になったドローンショーや人気のeスポーツのドローンレースなど多くの方が注目を集めています。よって新たなビジネスモデルとして参入する企業が急激に増えています。

業務用ドローンは用途によって性能が異なります。カメラ、バッテリー、機体の丈夫さ、耐水性、耐寒性など求められる機能はさまざまです。それぞれの機能に特化したものも出てきているため、使用用途に合わせてドローンを選ぶことをおすすめします。

業務用ドローンの用途

近年特に広まってきた業務用ドローンはどんなことに使われているのでしょうか。業務用ドローンの主な用途について具体的に解説します。

空撮

ドローンによる空撮は、簡単な撮影などであれば一般向けに販売されている機種で事足ります。

しかし、映画などで見るダイナミックな映像を撮影するには一般向けでは難しいかと思います。空撮業務用のドローンになると最大飛行速度が違いますし、カメラ性能が格段に違います。飛行速度が違うこともあり、操縦者により技術力が求められます。

メーカーや機種に因りますが小型ムービーカメラやデジタル一眼レフの搭載が可能なものもあります。

農薬散布

農薬散布用ドローンは、その名の通り農薬の積載・散布が可能なドローンのことを指します。

農薬散布ドローンは産業ヘリよりも軽量かつコンパクトなため、1人でも積み下ろし~農薬散布まで行えるという特徴があります。

一般的なドローン同様に、「農薬散布用ドローン」も様々なメーカーが開発しています。

農薬散布業務にドローンを活用する際は活用する圃場の規模などに合う機体を導入しましょう。

農薬が多く積める機体は一度のフライトで多く散布することができますが、大きいため小回りが利きづらいため小さな圃場では活用しづらい傾向にあります。逆に小さい機体では小回りが利きやすいですが、大きな圃場では一度に散布できる面積が小さくなりがちな為、時間がかかりやすいです。

農薬散布ドローンを導入するには、導入する機体の操縦資格が必要となる場合がほとんどです。

ドローンを飛行させるだけであれば免許や資格は不要なのですが、薬剤を空中から的確に散布させる必要がある農薬散布では、各農薬散布ドローンを扱う協会が認定した機体を使うのが一般的です。認定された機体を使用するために各協会に認定された教習施設で講習に合格する必要があります。どこの協会の認定を受けていない農薬散布ドローンは資格は不要になりますが、機能の褒賞がされていないので薬害などのトラブルが起きる可能性が大きくなります。

2022年12月5日から施行予定の国家資格とは別に導入する機体用の資格の取得が必要です。

点検

ドローンのメリットは人間が直接その場に行かなくとも、現地の状態を把握できることです。

最近では、法改定により十二条点検の外壁点検に赤外線カメラ搭載のドローンの活用が認められています。

広大な土地やダム、建造物の屋根、橋梁、その他、さまざまな施設の劣化状況などの調査もドローンを使えば安全かつ安価に行えます。一般のドローンでもカメラを搭載すれば現在地の把握が可能です。業務用ドローンならば、3Dモデリングができる高性能カメラやサーモグラフィー、その他さまざまな機器を搭載して、より詳細なデータを得られます。

測量

ドローンによる測量も注目されている状況です。カメラを搭載した業務用ドローンで上空から土地の状態を撮影しデータ化、それを専用ソフトで加工して図面や3Dモデルの作成に生かします。撮影データをそのまま使えるので処理時間が短時間で済むため、地上での測量よりも早く結果が出る、セスナ機を使って航空測量するよりも安価にできるメリットがあります。

災害時

災害発生時、救助隊はおろか救助犬さえも立ち入れないような場所でも、無人のドローンなら可能です。

被害状況や生存者の有無の確認が素早く、正確に、しかも救助者本人の安全を確保しながら行えるのが何よりも利点といえるでしょう。撮影用のカメラのほか、サーモグラフィーカメラを搭載した業務用ドローンでは体温を検知し、生存者の発見にも役立てられます。

また、救援物質やエマージェンシーキットなどをドローンで空から運べます。

輸送・物流

2022年12月以降から改正されるドローンに関する航空法に伴い、ドローンによる物資の輸送が活発的に活躍する期待がされています。

ドローンを活用することで上空から郵便物や宅配の荷物を運ぶことが可能です。山間部や僻地、交通ルートが不便な場所では輸送コストかかってしまいますが業務用ドローンなら届けやすいというメリットがあります。また住宅街やオフィス街でも、渋滞や一方通行など道路事情に左右されにくいため素早く配送できます。

近未来的な街中がもうすぐ実現していくと思います。とても楽しみです。

操縦するのに資格は必要?

現状、業務用ドローンであっても一般向けドローンであっても操縦するのに必須の資格はありません。

ただし、飛行する場所や飛行させる方法によっては禁止されており、飛行させるために国土交通省に許可・承認を得る必要があります。

ドローンを飛行させるに当たって以下の法令・条例を遵守する必要があります。

・航空法

・小型無人機等飛行禁止法

・電波法

・道路交通法

・市町村など自治体の条例

規制内容を確認する際は国土交通省などのサイトで最新情報をチェックしてください。

航空安全:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール – 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html#a

導入するに当たっての注意点

導入するに当たって当然、法令・条例などは遵守する必要があります。

業務で使用していくとなると街中での業務も増えてきます。場合によっては、地権者の同意や国・自治体の許可、警察署への手続きが必要になるケースがあります。

道路の上空を飛行する際も警察署に届け出など手続きが必要な場合があります。飛行場所の所轄警察署に、飛行予定を情報として提供しておくと安心です。

業務用ドローンは重量があるため、操作ミスや機体トラブルなどで墜落した場合、人身、物損事故となり、かなりの被害を出してしまう恐れがあります。万一の備え相応の保険に加入しておくほか、悪天工事や電波の干渉が強い場所では飛行しないなど、安全な飛行・操縦を常に心がけることが大切です。

仮に操作ミスや機体トラブルが起きたとしても素早く的確に対応していく必要があります。そのためにも常日頃からドローンでの操縦訓練や問題が起きたときの対処法を業務を行う全員で確認やできる様にしておく必要があります。

事故等が多発するとよりドローンに関する法が厳しくなることが予測されます。そうなると飛ばすことが今以上に厳しくなり、飛行できるエリアがより狭くなる他、飛行できる方法がより少なくなるかもしれません。趣味はもちろん、業務にまで影響を及ぼすことになりのは、多くの方が困ると思います。

そうならない為にもしっかりとドローンを扱うルール・法律を学んで、安全に使用するようにしましょう。

もし、誰かが危ない操縦しておられたら教えていただけると素晴らしいと思います。

まとめ

この記事では、さまざまなシーンで活躍が期待される業務用ドローンの特徴や主な用途をはじめ、注意点や操縦する上で必要なスキルなどについてお伝えしました。

今後、ドローン業界は様々な分野に参入し活躍していくと思います。その時は本校もお手伝いできればと思います。

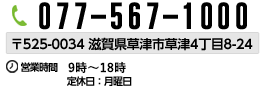

お問い合わせはURLからご質問を頂くか、お電話でもお待ちしております。 https://www.dsj-shiga.co.jp/contact/#trial

また、本校はスクールだけでなく外壁点検や農薬散布、太陽光パネル点検、空撮、12条点検、機材販売も担っております。

ご依頼・ご興味がありましたらぜひお問い合わせください。 https://www.dsj-shiga.co.jp/contact/#special