一等無人航空機操縦士学科試験の計算問題解説

12月5日から施行された「無人航空機操縦士技能証明制度」には、学科試験・実地試験・身体検査があり、それぞれ合格することで資格を取得することができます。

今回は、一等無人航空機操縦士(以下 一等資格)の学科試験に出てくる計算問題を解説していきます。

おそらく、一等資格の受験される方の多くが計算問題を不安に思っているのではないでしょうか。

このブログを通して、お助けできればと思います。

国土交通省が開示しているサンプル問題を元に解説します。試験方法はCBT試験で行われ、画面上に表示される電卓を利用できます。

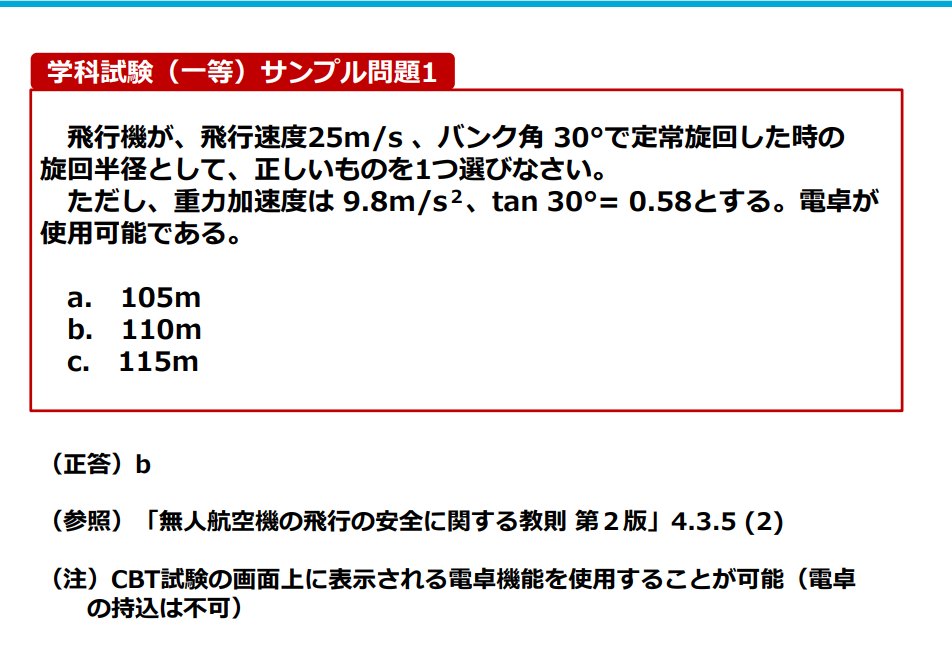

まず、一問目です。

旋回半径が何mあるか求める問題です。

まず、問題文からわかる情報をまとめます。

飛行速度(V)25m/s、パンク角(Φ)30°、重力加速度(g)9.8m/s²、tan30°=0.58

上記の値を使って、旋回半径を求めることができる公式が

r=V²/gtanΦ

である。

公式に値を当てはめて計算すると、

r=25²/9.8×0.58=625/5.684=109.957776・・・となります。

四捨五入を行うと、110となるのでbの110mが正解となります。

この問題では、旋回半径を求められていたので、r=V²/gtanΦに値を当てはめて計算するだけですが、

本番では、旋回半径はわかっていて、飛行速度がわからないといった問題が出るかもしれません。

では、その時どのように計算を行えばよいのでしょうか。

答えは、公式を移行してVを求める公式に変更することです。

V²=rgtanΦ

移行させると上記のような形になります。では、先程解った旋回半径を使い、飛行速度がわからない体で計算してみましょう。

V²=110×9.8×0.58=625.24≒625となり、

二乗を外すと、

V=25となります。

試験ではどの値を求める問題が出るか分かりません。

ですので、一つの形の公式を覚えておいて問題に合わせて移行させるのがいいでしょう。

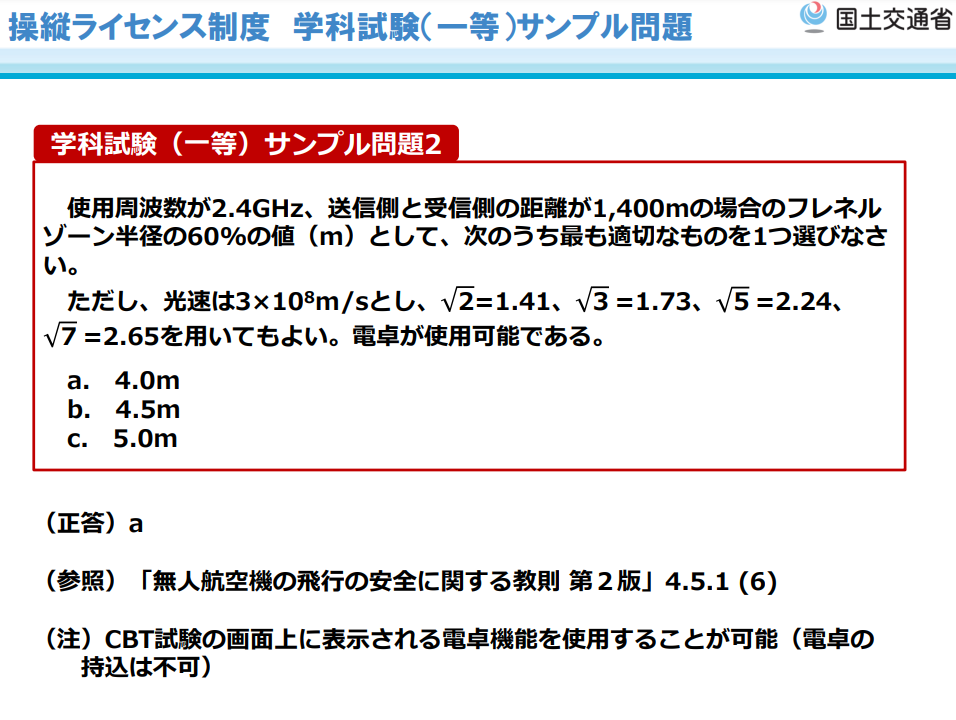

では、2問目です。

フレネルゾーン半径(R)の60%を求める問題です。

一問目と同じように現在わかる情報をまとめましょう。

使用周波数(f)2.4GHz、送受信アンテナ間距離(D)1400m、光速3×10⁸/s

フレネルゾーン半径(R)を求める公式は

R=√λ×(D/2)²×1/D です。

公式の中に問題文中にもなかった「λ(波長)」が出てきました。

波長を求めるためにまず、使用周波数をGHzから㎐に変更します。

変更すると、使用周波数は2.4×10⁹Hzとなります。

波長は光速÷周波数で求めることができます。

λ=3×10⁸/s÷2.4×10⁹Hz=0.125となります。

これで公式に当てはめる値が出そろいました。早速当てはめていきましょう。

R=√λ×(D/2)²×1/D=√0.125×(1400/2)²×1/1400=√0.125×490000×1/1400

=√0.125×350=√43.75=6.614378・・・・

この問題では、半径の60%を求めるので半径に0.6をかけます。

6.614378・・・・×0.6=3.968626・・・・≒4.0

となりますので、正解はaの4.0mになります。

今回は国土交通省が開示しているサンプル問題だけ解説しましたが、教則には他の公式が出ているので最低一通り解けるように勉強しておきましょう。

勉強するべき内容は計算問題だけではないですが、聞いた話では70問中一割ほど計算問題が出てくるとのことなので、合格が9割とされている一等資格では計算問題が苦手だからとスルーすることはできないのでしっかり対策しておきましょう。

また、計算ミスが起こらないためにも電卓の使用は許可されているので使うのがベストですね。

CBT試験の体験が以下のURLで行うことができます。問題はドローンと何も関係ないですが、CBT試験がどんな感じなのか体験してみてください。

http://it.prometric-jp.com/tutorial/sp/cbt_tutorial.html