ドローンを使った仕事とは?またドローン操縦に必要な資格や免許は?

もくじ

近年、DJI社に代表されるような、安価かつ高性能なドローンが

世界中を席巻しています。

カメラ好き、旅好きな方々の趣味での活用だけでなく、

仕事の現場で活用していこうという動きが顕著になってきています。

現在、いかなる業界で、どのように活用されているのか?

そして、近い将来、どのように活用されていくのか?

それに伴う必要な資格や免許は、必要なのか?

今回のブログではこの観点について様々な考察をしてきたいと思います。

まずは、現状ドローンが活躍している分野とは。

1)点検業務です。

橋やダムなどの公共インフラ、ビルマンションなどの建物外壁点検。

ひび割れがしていないか、腐食がしていないかをドローンのカメラで

確認します。

特に温度を可視化できる、赤外線カメラ搭載ドローンで撮影すると、

異常個所はホットスポットといって温度が高くなりますので認識できます。

通常は足場を組んで、人が打音と目視で点検を行っていたところを、ドローンカメラで

点検するすることにより時間と経費を節約できるということで注目を集めています。

次に

2)写真測量です。

土木建築の現場で地面がどんなふうになっているのかを空からドローンで

撮影し(点群写真)を専用のソフトで取り込み、RTKという技術を

活用し正確な3Dマップを作製します。

こちらも経費と時間の大幅に節約できるということで注目を浴びています。

続きまして

3)農薬散布になります。

稲、大豆、麦等の害虫の防除を行います。

最近では果樹園などでもその動きが広がりつつあります。

農薬散布ドローンは1ヘクタール10分で散布可能です。

1ヘクタール分8倍希釈で散布薬液を作ります。

農薬1ℓと水7ℓで8ℓの散布薬液の完成

バッテリーも10分ちょうどこれが1フライト分ということになります。

そもそもドローンが世に出てくる前は、大きい広い圃場は農薬散布用の

無人ラジコンヘリで散布をしていました。

これにとって代わろうという勢いがドローンにはあります。

ドローンはヘリに比べてどんなメリットがあるのか?

ドローンのどの部分が農業従事者の方々の心を鷲掴みにしたのでしょうか?

まずは散布速度に関しましては、ヘリが1ヘクタール3分、ドローンは10分ですので、

それほどメリットがあるとは思われません。

しかし、まずは価格面。

ヘリは約1200万円、ドローンは約200万円

圧倒的に安価になります。

次に音が小さい。騒音になりにくいです。

続いて、操作が簡単です。

続いてコンパクトで一人で持ち運びができます。

MG-1という機体ならばプリウスででも持ち運び可能です。

続いて適期に撒ける、撒きたい絶妙なタイミング、害虫が

稲につき始めたころに撒けるというのがあります。

上記五つが代表的なメリットというところでしょうか。

ちなみに、今夏、本校にも農薬散布の代行依頼がかなりあり

本校インストラクターは150ヘクタールほど散布させて頂きました。

中には、1週間の関東方面への出張もありました。

そして、特に昨年は、農薬散布用ドローンの導入が、

農業漁業のための経営継続補助金の対象になったことから

その普及の後押しになったのではないかと言われています。

DJI社だけでかなりの販売につながったと聞いています。

次に

4)災害現場での現状把握になります。

土砂災害等の災害現場になりますと道が寸断され

車両でも、徒歩ででもなかなか行けないところに、ドローン飛ばし

撮影するといった現状把握の試みがなされています。

当然、その任務は主に、警察、消防、自衛隊の方々ということになります。

中には、民間の方々もその災害救助チームに入りドローンを飛行撮影されている方々

がいらっしゃいます。

それはどいう人々かといいますと、

災害が起こった自治体と災害協定を結んでいるドローンの民間事業者の方々になります。

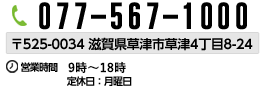

実は、我々も滋賀県の草津市と災害協定を結んでいます。

その地で災害が起こった時に、ドローンとドローンパイロットを投入し

現状把握のお手伝いをするというものになります。

5)獣害被害対策

農村地区における深刻な獣害被害。

スピーカー付のドローンを飛ばして音声で獣たちを追い払ったり、

夜間の彼らの動きを赤外線ドローンで調査し生息状況把握するのに

役立てたりしています。

そして、近い将来、ドローン活用に、と期待を集めているのは

6)物流配送系になります。

特にニーズが高いと言われているのが、離島や山間部に食料品や医薬品を

届けること。あるいは災害発生時に被災地に必要な物資の配送することが挙げられます。

そして、これらを可能にする長距離かつ高速のドローンが開発されつつあり、

この分野に関しては国産メーカーも日々実証実験を行っているようです。

そして、離島や山間部だけでなく、

人口集中地域においても日常的にドローンでの物流が可能にするため、

国としても、機体の安全性を担保する機体認証制度と、

操縦ライセンス制度を

2022年末にスタートさせることになっています。

それでは、次にドローンの資格や免許について,

上述したドローンの仕事活用とどのように関わるのか考察してきましょう。

2022年末からのドローンの操縦ライセンス制度は後述するとして、

2021年9月現在の資格について、記述させていただきます。

現在、ドローンを飛ばすだけなら基本的に資格は不要です。何も資格がなくても

ドローンを飛ばすことが可能です。

しかし、航空法の定めるところの重量200g以上のドローンの飛行に際し

許可や承認が必要になる「例外」が存在します。

この例外を国土交通省では「特定飛行」と定義しています。

これらは航空法という法律に定められています。

特定飛行とは。

①空港周辺や上空150m以上の飛行

➁人口集中地域での飛行

③夜間飛行

④目視外飛行

⑤人・物件との距離30m未満での飛行

⑥イベント上空での飛行

⑦危険物を輸送する飛行

⑧物件を投下する飛行

①と②が許可の対象、③から⑧が承認の対象になります。

これら特定飛行をご覧いただくと、上述した仕事の現場でドローンを

飛ばすとなりますと、多くのケースで特定飛行での飛行ということになる

可能性が考えられます。

よって特定飛行下において、飛行許可承認を得ているか、仕事でドローンを飛ばすうえで

大きな鍵になってきます。

また航空法の規制以外でも私有地でドローンを飛ばす場合は土地所有者の許可を得ないと

民法に抵触する可能性もあります。

ドローンを飛ばす前には本当にその場所で飛ばしていいのかを確認し

関係各所に必ず確認することが必要です。

面倒だと思われるかもしれませんが必ず実践してください。

これがめちゃくちゃ重要。

さて、それでは、本校コース受講で取得可能な「DPA回転翼3級」や「UTC農業ドローン技能認定証」などの民間資格を

取得するメリットはどこにあるのでしょうか?

1)上記に記した通り、特定飛行の許可承認を取得するためには国土交通省に飛行許可承認申請を

しなければなりません。

その時に国土交通省が公認しているスクールの民間資格を取得していると

この申請において一部の手続きを省略することが可能になります。

仕事でドローンをとお考えの方々は国交省からの飛行許可承認は必須と

考えてもいいかもしれません。

2)次に、世の中から操縦技術に対しての信頼を得られるというところも大きなメリットの一つに挙げられます。

特に仕事でドローンを飛ばすことをお考えの方々にとってはとても重要で、ドローンだけでなく

技術の証明証をお客様にお見せすることにより大きな安心感を与えることができます。

資格取得後には、お名刺やホームページ、チラシ等にも「資格所得者在籍」等のアピールも

積極的になさってもよろしいのではないでしょうか。

3)次に、操縦技術やドローンや関連法律の知識等を効率よく学べるというメリットが

考えられます。日々多忙にビジネスを展開されている経営者やビジネスマンにとっては

我流で知識とスキルを身に着けるよりも、「資格取得のためのスクール」を選択するほうが

得策である、と考えて頂いているようです。

時は金なりと申しますので。

DJI社の農薬散布ドローンは上述のUTC農業ドローン技能認定証取得者でしか

購入できないようになっています。

そして、最後に2022年末から始まる新たな制度について。

これは、国土交通省のホームページにても発表されてます。

2022年末から国は無人航空機に関して新たな制度を導入します。

テーマは「無人航空機の有人地帯における目視外飛行の実現にむけて。」

機体認証制度と操縦ライセンス制度、順守すべき運航管理ルールというのが

大きな柱と考えられています。

今年2022年末からの新たな制度の概要は以下の通りになります。

まずは飛行のリスクに応じてカテゴリーⅢ、カテゴリーⅡ、カテゴリーⅠに分類します。

その内容と飛行の条件がこのように示されています。

カテゴリーⅢ:第三者上空(立ち入り管理措置を講じない)飛行

すなはちレベル4飛行、現行では飛行許可承認が

おりない有人地帯における目視外飛行

ここで飛行させるには、

1)無人航空機がカテゴリーⅢに対応する機体認証を受けていること

2)操縦者がカテゴリーⅢに対する一等操縦ライセンスを有していること

3)運行管理体制(想定されるリスクを踏まえた飛行経路の設定や

事故等を回避するための対処方法を含む)の確認のため、飛行ごとに

許可承認を受けることとなります。

カテゴリーⅡ:立ち入り管理措置を講じることによって第三者上空を飛行しない特定飛行

特定飛行のうち、DID地区、夜間飛行、目視外飛行、物件から30m以内の飛行

は機体認証をうけた機体で二等操縦ライセンスを取得し、運航ルールの順守を

行えば、原則許可承認を不要となります。

また、特定飛行のうち、空港周辺や150m以上上空、イベント上空、危険物輸送

物件投下、総重量25㎏以上の飛行の場合、二等操縦ライセンスを有し、機体認証を

受けた機体であっても、現行通り許可承認の対象となります。

また、機体認証や操縦ライセンスを取得していない場合であっても、これまでと同様に

許可承認を受けることにより、無人航空機を飛行させることが可能になります。

カテゴリーⅠ:飛行する空域や、飛行方法により、リスクが低く、現行の航空法上

無人航空機の飛行にあたり、許可承認が不要とされる飛行

所有者や機体に関する情報の登録や一定の運航ルールがなされていることを

前提に、引き続き、許可承認は不要となります。

これらが今年2022年末から始まる無人航空機に関する新制度の概要になります。

操縦ライセンスの国家資格というのは、一等資格と二等資格が設けられます。

それと同時に今まで通りの飛行申請許可承認をもらうための申請も可能になります。

現在取りまとめられている新たな方向性に基づき、詳細の要件や基準は、航空機(有人機)を始めとする

他の交通モードの制度、無人航空機に係る国内の技術開発動向や利活用の実態、諸外国の動向等を踏まえ

国としても、引き続き検討しているようです。

詳細検討にあたっては、官民のワーキンググループ等の場を活用し、さらに個別のヒアリングを行う等により

国内の有識者と意見の交換を行いながら実施していき、

その柱は、改めて述べると、

機体認証と操縦ライセンスと運行管理になります。